مجتمع

يوميات المازني في رمضان

في رمضان.. عندما يتحول الصيام إلى اختبار للصبر وسط جوقة من الفوضى المنزلية، يسخر المازني من يومياته بأسلوبه اللاذع، ليجعل المعاناة فنًا مضحكًا!

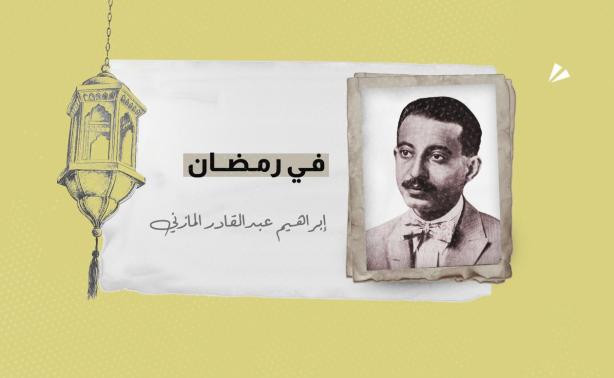

الأديب المصري إبراهيم عبدالقادر المازني

الأديب المصري إبراهيم عبدالقادر المازني

مقال للأستاذ إبراهيم عبدالقادر المازني (أغسطس 1889 - أغسطس 1949)، شاعرٌ وروائيٌّ وناقدٌ وكاتبٌ مصريٌّ من رواد النهضة الأدبية العربية في العصر الحديث. استطاع أن يجد لنفسه مكانًا متميزًا بين أقطاب مفكِّري عصره، وأسَّسَ مع كلٍّ من عباس العقاد وعبد الرحمن شكري «مدرسة الديوان» التي قدَّمتْ مفاهيم أدبية ونقدية جديدة. عُرِف بأسلوبه الساخر سواء في الكتابة الأدبية أو الشعر. نُشِر المقال بمجلة الرسالة في السابع من نوفمبر عام 1938. وهي مجلة أسبوعية كانت تختص بالآداب والعلوم والفنون.

ليقل من شاء ما شاء، فإني أعتقد أن الله تعالى يغفر لي ذنوبي وخطاياي جميعًا جزاءًا لي على صبري في رمضان. ومن كان له أولاد كأولادي، وخدم كخدمي، فإن هؤلاء شفاعة كافية له بلا نزاع، وإذا كان القارئ لا يصدق، ولا يؤمن كإيماني بشفاعة هؤلاء لي، فلينتظر حتى تقوم الساعة وينصب الميزان!

عددت أبواب الغرف وما إليها، فإذا هي عشرون، ومنها تتألف جوقة موسيقية لا تفتر ولا تهدأ ليلًا أو نهارًا، وقد يئست من حمل خادمتنا العجوز، التي حملتني طفلًا على كتفها أو ذراعها لا في…، على تزييت هذه الأبواب! وما أكثر ما قلت لها: إني أشفقُ على هذه الأصوات الرخيمة أن تبحّ؟ فكانت تتبسم – أو تظن أنها تتبسم – وتقول: «الله يخليك يا سيدي!» فأقول لها: «لا تخافي عليّ، فإن عمر الشقي، باق أي طويل، ولمن غيري يكون وجع القلب؟ كلا: لا تخافي، وإني لفي أمان من الموت ما بقيت لي، فإذا ذهبت أنت بعد عمرٍ طويل، فإن هناك الأولاد…؛ كلا، لا خطرَ عليَّ من هذا الرَّدى العادي الراصد لغيري، المتربص بسواء!»

فتدعولي بطول العمر، ولكنها لا تزيّت الأبواب! وقد حاولت أن أنهض أنا بهذا العبء، فكادت تدق عنقي، فكففتُ عن ذلك، ورضيتُ نفسي بالسكون إلى هذه الموسيقى!

ومن طرائف هذه الخادمة العجوز أنها لا تكاد تسمع أو تبصر، فهي لا تكاد تفهم. وأنا رجل خفيض الصوت جدًا، وأحتاج أن أكلمها – فما من ذلك مفر في بعض الأحيان – فأنادي أحد الأبناء الأفاضل وأقول له – وأنا أعلم أن هذا يسره –: «انقل لها بصوت عالٍ». فيفعل، ولكن اللعين يصيح في أذني أنا! ثم يقع على الأرض من الضحك!

ويكون الولدان الصغيران في المدرسة، وتكون بي حاجة إلى كلام الخادمة، فماذا أصنع؟ لقد جربتُ عبث الصياح، فإذا قلت لها: «هاتي قهوة»، تغيب شيئًا ثم تعود إليّ، وتدعوني أن «أتفضل»! فأتعجب، وأسأل نفسي: «ماذا يا تُرى؟ هل شرب القهوة يستدعي أن تجرني هذه العجوز إلى غرفة أخرى؟» وأطيع، وأخرج، وأتبعها، فإذا هي قد أعدت لي طشتًا وإبريقًا وسجادة للصلاة!

لهذا صرتُ إذا احتجتُ أن أطلب منها شيئًا، أكتب لها رقعة بما أريد، فتذهب بها إلى البقال أو النجار أو الجيران، ليشرحوا لها ما فيها. وما أكثر ما يعابثها البقال!!

ولا أستطيع أن أنهرها، أو حتى أن أظهر لها الغضب أو الامتعاض أو الضجر، فقد ربتني صغيرًا، وليس هذا ذنبي، ولكنها تعدني ملكًا لها، وترى أن هذا يخولها حقوقًا عليّ، فالبيت كله بيت ابنها، بما فيه ومن فيه، ومن كان لا يعجبه هذا، فلينفلق!

على أن مصيبة الأولاد أدهى! تكون الساعة الخامسة صباحًا، فأسمع نقرًا على الباب، فأفتح عيني وأقول: «تفضل… تفضلا… تفضلوا… أو تفضلن»، فيدخل اللعين الصغير، الذي نسميه ميدو – وهي عندنا صيغة التصغير لعبد الحميد – ويدور بيننا هذا الحوار:

- نعم، يا سيدي؟

- صباح الخير أولًا!

- صباح الخير، يا سيدي. خير إن شاء الله؟

- الساعة كم الآن؟

- الساعة؟ أوَ ليس عند ماما ساعة؟

- عندها ساعة، ولكنها قالت لي البارحة إنها خربت ووقفت!

- هي قالت ذلك؟ وحضرتك صدقتها؟

- وهل ماما تكذب؟

- أعوذ بالله! مستحيل يا سيدي! وهل يكذب إلا الكذاب؟

وأخبره أن الساعة الخامسة، فيقول:

- أنا ذاهب إلى المدرسة!

فأصيح، وأستوي قاعدًا: «أي مدرسة يا أخي؟ وهل صارت المدارس في عهد هيكل باشا تفتح قبل الفجر؟ أما إن هذه ليلية! رح يا أخي، رح نم!»

فيقول: «بس اسمع يا بابا!» فأقول وأنا أعيد رأسي إلى المخدة: «سامع. تفضل!»

- بقى الأفندي قال لنا: يجب أن نكون موجودين في منتصف الساعة الثامنة، وأن من يتأخر عن هذا الموعد لا يشترك في الرحلة!

فأشتهي أن أقول في هذا الأفندي أشياء كثيرة، وأقولها فعلًا، ولكن في سري! كما كانت تفعل حماتي. أي نعم، فقد كانت في هذا قدوة ومثلًا يُحتذى، وكانت إذا سخطت على إنسان، توسعه ذمًّا وسبًّا ولعنًا، في سرها! وكانت تجد في هذا شفاء لغليلها، فتتبسم، وتتهدأ، وتضع يدها على قلبها وتقول: «أيوه كده! الحمد لله، كنت سأطق!»

وأقول للغلام: «ولكن أين نحن من هذا الموعد؟ اذهب ونم!»

فيقول: «لا يا بابا، لئلا أتأخر!»

فأقول: «يا أخي، وما ذنبي أنا إذا تأخرت حضرتك؟»

فيقول: «إنما أردت أن أسألك: هل أصوم؟ لأني أكلت في السحور مع ماما!»

فأهز رأسي وقد فهمت، ذلك أن ماما لا بد أن تكون هي التي أوعزت إليه أن يُبكر فيسألني: هل يصوم أو لا يصوم؟ وأقول له: «إنك صغير جدًا، والصيام غير مفروض عليك. ثم إنك ذاهب لتلعب وتنط، فستجوع بسرعة، فيجب أن تأخذ معك طعامًا وإلا متَّ من الجوع!»

فيسألني: «وماذا آخذ معي؟ إنهم لم يعدوا لي شيئًا!»

فأغتنم هذه الفرصة، وأقول له: «يا عبيط! كيف تقول إنهم لم يُعدوا لك شيئًا؟ أوَ تتهم ماما بمثل هذا الإهمال؟»

فيسألني: «هل تعني…؟»

فأقاطعه وأقول بصوت كالهمس: «اسمع، لقد هيأت لك ماما كل شيء، ولكنها لم تخبرك حتى لا تخرج قبل الأوان، ثم لتفاجئك فتسرك! ماما لطيفة، أليست كذلك؟» (فيهز رأسه موافقًا) ولكني صرتُ أخشى الآن أن يتأخر، وقد قال له الأفندي إن من يتأخر لا يشترك في الرحلة، فاذهب إلى ماما، وأيقظها بلطف، وصبّحها بخير، وارجُ منها أن تعطيك ما هيأت لك … وستنفي لك أنها صنعت شيئًا، لأنها تعتقد أنك بكّرت جدًا، وساعتها – كما تعلم – واقفة، فأفهمها أن الوقت قد أزف، وخذ ما تعطيك… والآن، اذهب، ومع السلامة، وإن شاء الله تراها ونراها بخير!»

فيذهب مسرورًا، فأنهض خفيفًا، وأمشي إلى الباب على أطراف أصابعي، وأوصده بالمفتاح، لأني أعرف ما يحل بي إذا تركته مفتوحًا!

والمثل يقول: «جنَّ الذي نجا من الموت!» فلا تمضي دقائق حتى أشفق أن يتهشم الباب، ويتحطم رأسي، فلا يسعني إلا أن أفتحه!

- «ما هذا الذي صنعت؟ تغري الولد بي، فيوقظني في هذه الساعة وأنا صائمة؟!»

فأقول: «ساعتك واقفة؟ أليست كذلك؟»

فتقول، وهي تغالب الضحك: «يعني إيه؟»

فأقول، وأنا أعود إلى السرير: «يعني دقة بدقة، والبادي أظلم!»

فتقول: «راجع إلى السرير؟ تقلقنا وتنام؟ شيء جميل!»

فأقول: «من الذي أقلق صاحبه؟»

فتقول: «إنك أنت سبب القلق والمتاعب كلها في هذا البيت!»

فأقول: «غفر الله لكِ يا امرأة، اذهبي وتوبي إلى الله، واستغفري لذنبك عسى أن يرحمكِ.»

فلا يجدي هذا النصح، وينتهي الأمر بأن أجمع المخدات المبعثرة في الغرفة، وأعيدها إلى حيث كانت، وأستسلم للتعب، وأعمل بقول الشاعر:

«ومن ظن أن سيلاقي الحروب

وأن لن يصاب، فقد ظن عجزا»

وهكذا، وهكذا، إلى آخره، إن كان له آخر! فالحق أن أجري عظيم في رمضان!